很多年轻人过分追求完美主义,总是期待着最好的那个。但事实上,最好是否可得都有待证实。赵惠经常说,“这比解方程可难多了,解方程总归有个答案,但这个有时候都解不出来。”

媒人的淡出与社区的介入

赵惠有两部手机,常常是正用这个手机聊着天,那个手机上又打来了电话。她的微信上已经有1800多个好友,但还是不断接收到新的添加通知。“这不一会儿没看手机,微信上又多了9个好友申请。”刚说完,数字马上变成了“10”。

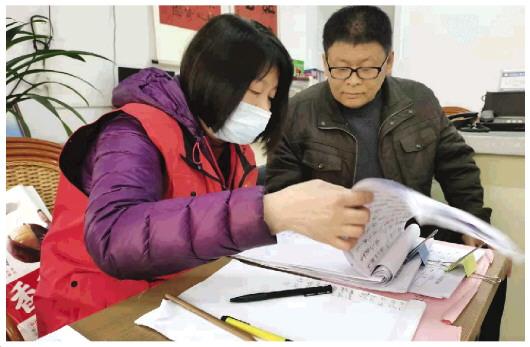

白天的工作结束了,并不意味着可以休息。晚上七点,上班族回到家后,赵惠跟石大妈的忙碌才真正开始。一天里收集的信息择要誊抄到笔记本上,比对两人的情况,再联系双方结对子。她们定了个小目标,每天至少牵起20对来,这样的工作得一直持续到十点半,周六日也谈不上轻松。

赵惠是个资历颇深的红娘,她第一次给人介绍对象是在18岁,那时候她刚参加工作,担任团委书记。传达室大爷有个女儿,30多岁没对象,大爷就向她求助,“小赵,帮你姐介绍个对象吧。”正好赵惠住的院子里有个小伙子,她就给两人牵了线,结果三个月后两人就结了婚,结婚的时候还邀请她来参加婚礼。

这件事让赵惠打心眼儿里高兴,后来她也陆陆续续地帮别人介绍。但现在,她越来越觉得愿意当媒人的人不多了,“媒人要负担很多东西,婚后两口子是不是和谐,一方人品是不是有问题,往前推都得算在媒人头上。”

去年3月,疫情最严重的时候,玉函南区居委会成立了“社区大妈”帮帮团,用赵惠的话说,就是“敲敲门、见见人、聊聊天、关注辖区的老弱病残”。上门的过程中赵惠发现社区里有许多大龄单身男女,逢年过节时,家里父母都会催婚,子女过年都不愿意回家,甚至影响了家庭和睦。

为此,赵惠联合帮帮团16名社区志愿者,开启了“免费发对象”的公益项目。今年正月初六,相亲角正式“营业”。一开始,赵惠的目标对象只是社区及其周边的单身男女,但没想到事情一发不可收。

来报名的人,不光有济南各区县的,连青岛、天津、上海、北京等地都有打电话来咨询的,甚至还有家长替远在加拿大、南非的孩子报了名。昨天相亲角的视频上了微博热搜,这两天来线下报名的更多了,赵惠的电话快要被打爆了。

相亲角这种形式,在北京、上海等大城市已存在多年,一般分布在公园里,自发聚集而成。这样的相亲角,是点对点的连接,更自由自主,但同时也伴随着无组织性,以及信息公开带来的隐私安全问题。

由社区牵头的相亲角,弥补了上述缺陷。赵惠介绍,社区大妈提供志愿服务,不收取任何费用,“个人信息都是一对一对接的,能较好地保证个人隐私”。居委会作为完全中立的机构,充当了媒人的角色,没有情感上的偏袒,只负责牵线搭桥。

“社区不仅仅是一个地理概念,也是一个共同体,其功能是多方面的。”马广海教授解释,随着互联网时代的到来,青年人婚恋有很多手段和平台,但是网上社交,有一些不可避免的风险。社区作为一个熟人社会,牵头而成的相亲角,所获得的信任度更高,对于增强社区凝聚力也有深远意义。

家庭作为一个缔结社会的纽带,在可以预见的未来依然是社会的组成细胞。而相亲,作为婚姻的前奏,在历经了千年的延续与迭代后,也在两代人迥异的价值体系面前达成了某种共识。媒人的角色在更替,相亲不复旧貌,但仍旧生命力蓬勃