今天中国知识网小编为大家带来了一篇关于徐光启的文章,欢迎阅读哦~

一、

1619年,明朝上演着众生相。

萨尔浒的狼烟未散,努尔哈赤志得意满,大肆兼并辽东土地,束发的汉人狼奔豕突,仿佛世界末日。

李自成尚未成年,不知明日在何方。

张岱在绍兴学琴,半年内就把《雁落平沙》、《胡笳十八拍》练的滚瓜烂熟,即将开始斗鸡走马的荒唐人生。

众生不知今夕是何年。

同年,一艘载有20余名传教士的大船,在澳门靠岸。邓玉函、汤若望......都是学问深厚的传教士。

日后的史书中,都将记录他们的名字。

传教士金尼阁将带领他们,在中国传播欧洲的新科技、新学问,顺便吸纳中国人加入天主教。

而比学者们价值更大的,则是随船而来的7000册书籍。这批书籍几乎囊括了所有的欧洲古典名著,和文艺复兴以后的科技、哲学成就。

据金尼阁估计,这批书籍价值1万金币。

他们将在中国修建一座巨大的图书馆,用来存放携带而来的7000册书,并召集人手全部翻译成中文。

文明圣火在此刻传递。

彼时,欧洲已经摆脱中世纪的黑暗阴霾,走上一日千里的道路,工艺技术大大超越东方古国。

从意大利佛罗伦萨开启的新风尚,迅速席卷欧洲......他们从工商、贸易、技术到生活用品,几乎全都力求更新。

新科技发明源源不断地从这里流出。

商业繁荣让城市生活蒸蒸日上,文艺复兴又把亚里士多德、欧几里得、托勒密等人的科学理论介绍给普通市民。

再加上的科技发明,让欧洲有了巨大推动力。

如今,它来到中国。

二、

对于世界变化,中国人也不是一无所知。

徐光启看得很清楚。

1562年,他出生在上海县法华汇,埋首书房苦读多年,为维持生计做过私塾先生,交往的也是董其昌等同乡才子。

32岁时,徐光启为了谋求出路,不得已南下广东韶州任教,并结识了耶稣会传教士郭居静。

新世界的大门就此打开。

他第一次知道在程朱理学之外,还有数学、天文、水利......这些学问几乎都是关乎国计民生的实学。

1603年,也是中进士的前一年,徐光启为了学习西学,接受洗礼加入天主教,获得教名保禄。

在晚明西学东渐的风潮中,徐光启堪称国士。

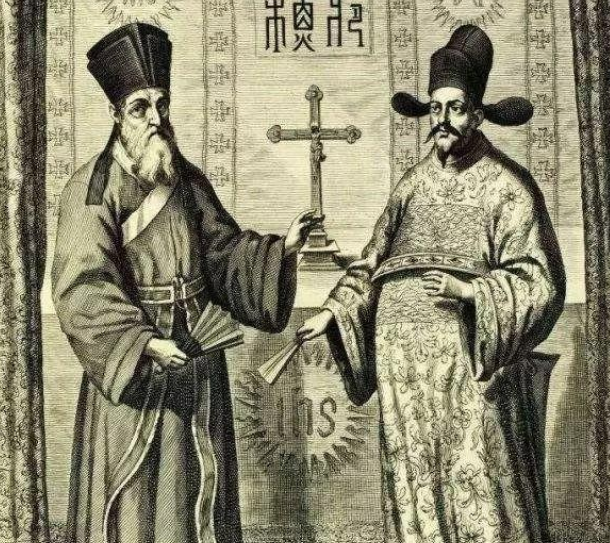

他与利玛窦合作翻译了《几何原本》和《测量法义》,把西方世界最先进的数学逻辑引入中国。

又向熊三拔学习西方水利,翻译出《泰西水法》。

还有红薯和《农政全书》。

中原种植的水稻一亩只能产几石粮食,而从美洲跨洋而来的红薯,经过徐光启试种培育,能达到亩产数十石。

有多少粮食,就能养活多少人口。

适应了中国土壤的红薯和马铃薯、玉米,再加上《农政全书》的科学方法,大大增加了国人的粮食产量。

清朝的人口大爆炸,与此不无关系。

明朝的天文历法使用《授时历》,自忽必烈时代成书已经过去近400年,已经很不准了。

可朝廷困于祖制,不允许重新修正历法。

崇祯二年,徐光启说:“西方历法最为精密,不如用西方的方法重新修正。”

于是,就有了《崇祯历书》。

徐光启首次介绍了地球的经纬度概念,并提供了第一个全天性星图......这套历法后来被清朝直接继承下来。

那时的明朝虽然已经落后。

但学者们从未有天朝上国的愚昧,反而积极向西方探索求学,投入世界交流的大潮之中。

立于潮头的第一人,是徐光启。

三、

1620年,金尼阁和传教士带着7000册图书来到北京。

他已经联系了徐光启、李之藻、王徽等学者,希望能共同翻译出版这些书籍,把西方学问全部移植到中国。

这本是一次完美的中西对接。

如果翻译计划能够顺利完成,以后的历史可能是另一个样子。

向达先生说:

“比之玄奘求经西竺,盖不多让。”

可惜,时事不允许。

明军在萨尔浒兵败后,紧接着万历皇帝去世、魏忠贤专权、陕西饥民起义......国事一天比一天糜烂,中国再也放不下一张安静的书桌。

徐光启也没有固定的职务。

或被同僚排挤、或被魏忠贤党羽弹劾、或督练军队,翻译书籍的事就一天天的耽搁下来。

1628年,金尼阁在杭州去世。

1633年,徐光启也病逝于北京。

“西学东渐”的庞大计划就此流产,除了李之藻、王徽等人翻译出一小部分以外,大部分书籍都散落在时光深处。

它们只留下一个凄凉的名字:金氏遗书。

1644年,满清入关。

八旗铁骑的屠刀以“剃发易服”开路,在中原各地掀起腥风血雨,无数大城市被杀的鸡犬不留。

随后又是数十年的拉锯战。

百姓流离失所,士大夫惶惶不可终日,晚明积累起来的西学人才出现断层。

比如方以智。

他对西方的哲学、科学研究水平相当高,尤其是光学研究又领先于时代,写出《物理小识》等著作。

可在乱世中颠沛流离多年,不得不出家避祸。

比如宋应星。

一生研究农业和手工业,终于把各种技艺整理完成,编著《天工开物》。明朝亡国后,宋应星不愿出仕满清,隐居于乡野。

再加上持续不断的“文字狱”,学者终究不敢发表任何新观点、新学术,只能埋首于故纸堆,做些寻章摘句的学问。

历史曾抛出橄榄枝,学者也做过努力。

却敌不过天意。

四、

1792年,英国任命马嘎尔尼为使者,正式访问清朝。

庞大的使团中有数学家、艺术家、医生......他们带着科学和艺术的书籍、大型船模、先进武器,希望和清朝开展贸易交流。