你有“文字讨好症”吗?

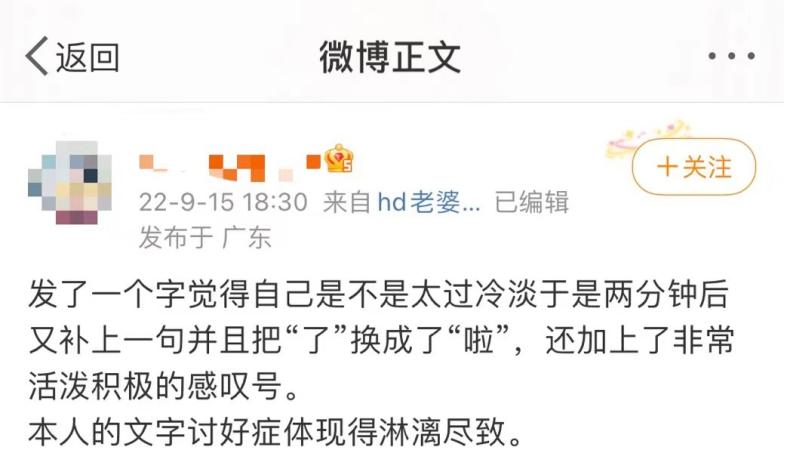

9月上旬,脱口秀演员杨蒙恩发布的一条动态,让这个词汇冲上了热搜,引发了不少人的共鸣。

如何用文字“讨好”别人?

所谓的“文字讨好症”,顾名思义,就是人们在线上用文字聊天时,会字斟句酌地修改词汇,习惯性地加一些语气词,显示出自己是在积极回复对方,让对方看起来更舒服。

最常见的“文字讨好症”就是在词句的结尾处加上“哈、嘞、呀、嗷、哇、啦、哟、滴、~、!”等亲切的语气词和符号。

比如,“好的”会说成“好嘞”“好哒”“好滴~”“好哇”;“收到”说成“收到啦”“收到哈”“收到了哟”;“嗯”说成“嗯嗯”“嗯嘞”“嗯啦”;“来了”说成“来啦”“来嘞”......

有人会仔细拿捏“哈哈”与“哈哈哈哈哈哈”、“OK”和“okkk!”之间的分寸,让自己不显敷衍又不过分“沙雕”。

还有人打的是“组合拳”,不仅文字如此,还喜欢在每句话的末尾或者聊天冷场时,发一些表情包来表现自己的友善。

尽管大家“文字讨好”的方式有所不同,但不得不说,“文字讨好症”已经逐渐成为网络环境下的一种社交习惯。“我一个一米九的山东大汉,给老师回信息,都是说好哒~”

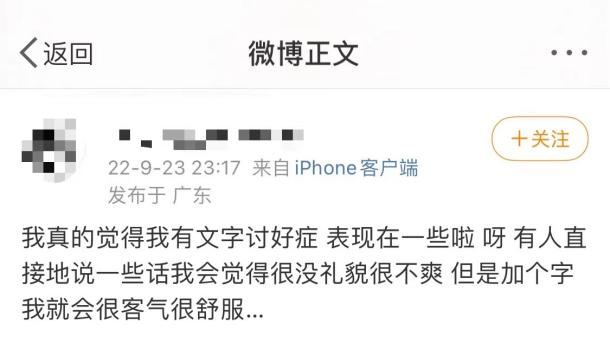

“我只是礼貌,怎么就成讨好了呢?”

如今,互联网上总是有各种“疑难杂症”——“潮人恐惧症”“开学焦虑症”“热度排斥症”……如果把聊天时的文字修饰定义为“文字讨好症”,可能会让人感觉自己有问题,“哎呀,我怎么这么卑微,每天都在讨好别人”。

但其实呢,我们不必为“文字讨好”而自卑,“文字讨好症”不一定是个贬义词,不妨把它看作是网络时代下的一种“悦人悦己”的新型社交礼仪。

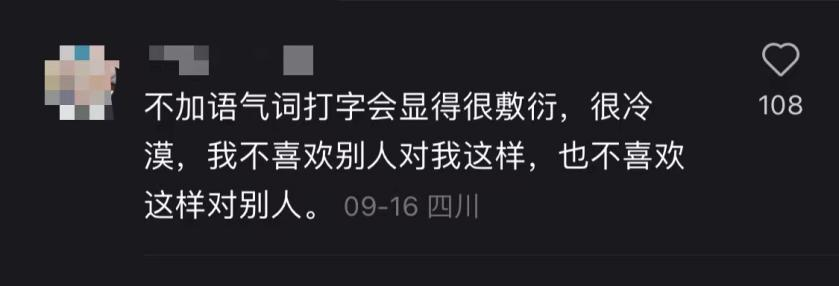

面对面交流时,聊天当事人都在现场,除了说出口的话,语气、表情、眼神等都能传递出情感信息,不太需要专门使用语气词来表现情感;书信沟通时,受到传输效率和成本的限制,“寸字寸金”,人们也很少使用没有实际意义的语气词。

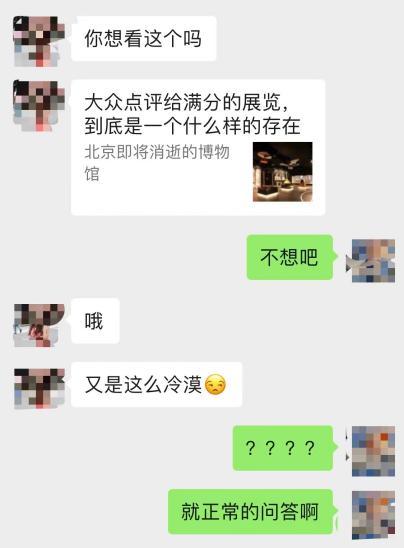

但如今,社交媒体逐渐成为人们主要的沟通工具,沟通成本大大降低。网络聊天时,人与人隔着屏幕,很难感知到彼此的神态、动作、心情,而每个人对文字的理解方式都不一样。比如,有人的“哦”表示“好的”“我知道了”,但有的人就会理解成对方很冷漠、在生气。

因此,使用活泼的文字和表情可以加强语气效果,传递出文字以外的信息,很大程度上避免文字聊天时“词不达意”的误会。

同时,我们需要线上联系的人也越来越多,很多人我们在线下生活中并不熟悉,甚至没见过面,聊天语言的克制和礼貌,是对特定聊天对象的尊重。对于被“文字讨好”的人来说,看到友善、亲切的文字更容易产生被尊重、被信任的感觉。

俗话说得好,“伸手不打笑脸人”。对于主动进行“文字讨好”的人,“文字讨好”可以为自己打造一个和善、谦卑的社交形象,让沟通更加顺畅,维持体面的人际关系,减少社交难度。

职场,是“文字讨好症”出现最多的场景。在这个情境中,我们沟通的对象常常是领导、同事以及合作伙伴,通常是上下级、甲乙方的关系,“文字讨好症”也是一种职场人展现亲和友善工作态度的方式,是职场中讲究礼貌和分寸的体现。