山东商报·速豹新闻网记者 孙倩

“和树生活在一起,不知有多苦,和墙生活在一起,不知有多痛。没人能体会我一生的心情。”五十岁的韩仕梅,一辈子生活在河南南阳的薛岗村。

因为母亲迷信,她一出生差点被溺死在尿桶里。长大了,又因为三千元的彩礼,嫁给了智力有些缺陷的丈夫。写诗,是韩仕梅宣泄情感的窗口,可丈夫一辈子木讷,读不懂她的诗。

韩仕梅在油菜花旁读诗

命运

一条东西走向的公路横穿过村庄,韩仕梅的家就坐落在最东边。

四月份,油菜花开的季节,韩仕梅拉开铁门,坐在门前一方木凳上,手机屏幕在阳关反射下有些刺眼。她身后,是一套五百多平米的房子,在这,她却找不到想要的归属感。

她脑中,是海浪涌起的烟波浩渺,是起雾时,穿过云朵的风,是千里之外,绵延不绝的山川。韩仕梅的半生,基本守在了这个名为薛岗村的村庄,她想去看山,去望海,她把自己说成是被牵绊的“人囚”。

韩仕梅从来没觉得自己写的诗好,她只觉得那是几句好读的“顺口溜”。有人将她比作“余秀华第二”,她摇摇头,“我咋可能和人家比,一个天上一个地上,余老师在天上,我在地上。 ”

“我在生活中找不到可以说话的人,写诗能让我发泄,倾诉。”在韩仕梅的生活里,诗歌是她通向另一个世界的窗口,可以呼吸,可以短暂地寻找自我。

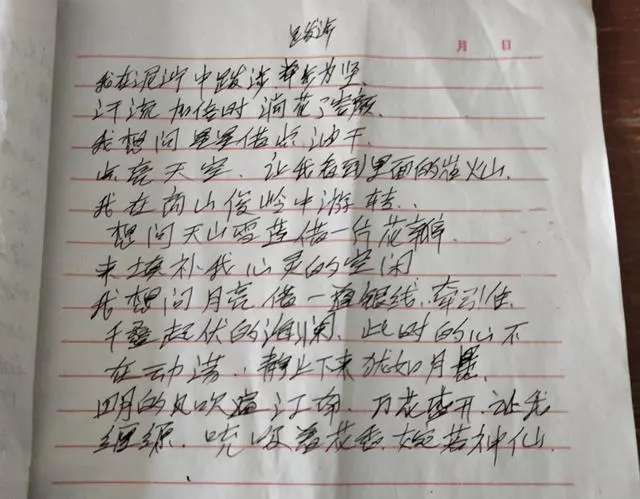

韩仕梅会把想到的诗歌写到本子上

因为家贫,年幼辍学,是韩仕梅一辈子的痛。她想,这辈子注定是当不了一名真正的诗人了,她的梦里,无数次迈进了大学的校门,这一生,她尊重读书人,尊重他们身上似乎与众不同的气质,更爱他们说话时“不一样的感觉”。

但覆盖她的生命的,是十二亩农田,和厨房内日复一日升起的烟火。韩仕梅信命,她觉得自己这辈子“完蛋”了。

出生

韩仕梅觉得自己命不好。

出生时,韩仕梅背部朝上,母亲认为这种姿势出生的孩子注定不孝,准备将她按到尿桶里溺死,是父亲阻止,她才活了下来。

她在学校成绩不错,每次都能进前三,但因为家穷,拿不出学费,韩仕梅初二辍学。她记得自己是学习委员,也记得自己是班级里的领唱,那时,她最爱唱的歌,是《在希望的田野上》。

韩仕梅家中有六个孩子,她排行第五。19岁那年,弟弟还未成家,母亲断断续续收了三千元彩礼,准备将她嫁给一个智力轻微缺陷的男人。她不愿意,躲避了三年,母亲说她,“就你这鳖样还捣蛋!”

成家以后,韩仕梅发现这笔彩礼,是男方东拼西凑借来的钱,婚后,一天,最多会来三个人催账,“恰好我母亲也在,她跟我说,我把你这辈子害了。”

韩仕梅没说话,“害都害了,说了还有啥用,我没理她。”成婚后,韩仕梅为这个家庭还了因为彩礼欠下的4800元,“这算啥?我是自己把自己买了。”

“其实我也不是太恨她,姐妹几个都这样,恨有啥用。”韩仕梅说,但她也恨她,毁了自己一生,“她死时,我就哭了她一次,就那一次。但是我也孝顺她,她对我有养育之恩,恨是恨,报恩是报恩。”

她呢喃,“其实淹死挺好的,也不至于这么悲惨了。”

婚姻

“嫁过来以后,心没活过,只有眼泪,身剩躯壳,每天忙于田野,努力拼搏,还债还债,还是还债。”韩仕梅床头的本子上,黑色的笔迹记下了她的内心。她经常趴在床头写诗,被单上留下了墨水的痕迹。

婚姻生活中,韩仕梅觉得自己从来没体会到被关心和被呵护,“我是人,不是畜生。”她想象中的爱情,应该是两个人互相理解,可以包容,体谅对方。

她称自己嫁的那个男人王良为老头子,“他不懂得关心你,更不懂得体贴,你连句话都跟他说不清楚,智商就那样,你说怎么办?”

韩仕梅说,他也心疼王良,他也有他的好,“自从2007年,孩子上学,他开始收心了,开始干活了,他会把工资都拿回来给我,他去集市上给人理发,也很勤快。”

可这样的生活,在韩仕梅的眼中,更像是搭伙谋生,每一句对话,都不关乎爱情。

燕子穿过韩仕梅的房间,她头也不抬,“只要他不妨碍我写诗,我就不会走,这个家庭离不开我。”

写诗小有名声以后, 一批又一批的记者和诗友来拜访韩仕梅。王良开始紧张,他推搡着咒骂着到访者,甚至动手赶人。在他眼中,韩仕梅的诗,和这些外来的陌生人,会把韩仕梅带离这个家庭。

韩仕梅经常在快手上发表诗歌

相伴二十余载,韩仕梅说,他们之间没有爱情,连信任都没有。她最怨的,是王良试图剥夺她的“写诗自由”。

“我告诉他,我不会走,如果我想跑,你把我拴在裤腰上也没有用,我不想走,你赶也是赶不走的。”韩仕梅说,可王良不听,“他密切监视着我的一切。”

“我躺在床上两小时,他就坐在床边两小时,我写诗到半夜,他就坐到半夜。”韩仕梅说,她开始躲在工厂的宿舍内,寻求一个安静的空间。

写诗是韩仕梅最喜欢的事(受访者供图)