参加音乐考级的孩子 图/cfp

失控

永爱的实用主义在高中校园里也瓦解了。王食欲所在实验班不以成绩为导向,班里一半以上同学都有出国计划,启发和培育学生的都是那些在永爱看来“听不着响”的兴趣。

那三年里,实验班请剑桥讲师来讲《批判性思维》,请《北京遇上西雅图》导演薛璐晓给他们讲电影和纪录片。历史课上大家探讨竹林七贤,课后还能参加国学社,戏剧社,爱心社等活动。王食欲的同学里,有人搞摇滚,有人停课骑行去西藏,还有人因体型高大、上不去国内的公交车,转而研究新型公交车设计。还有一群人,在“模拟联合国”里,探讨如何解决非洲饥荒、美国枪支管理、印度种姓制度等世界问题。

所有人都在做自己喜欢的事,成绩在这里不是唯一重要的事。

经过最初的失落后,王食欲发现,只要找对自己的位置,就能活得很好。

有一次,生物课上老师解剖青蛙,讲解构造知识。王食欲冲到实验室质问老师:“为什么非得解剖才能讲?你这是在杀生。”一战成名。同学都在讨论王食欲的独特与勇敢,这让她受到鼓舞。“你知道那种感觉,就不会太在乎学习了。”

写作、拍电影给她更大的存在感。高中期间,她花几个月,到五个省拍摄尘肺病纪录片,获得国际大学生电影节奖,学校家长还因此给尘肺病人捐款5万。王食欲沉醉在那个世界里,她在学校也变得受欢迎,新年晚会上,好几个男生邀请她跳舞。

女儿变了,放学后不再自觉地趴在课桌上学习,成日捣腾写作、拍摄的事。永爱急了,“这一天天不学习,考不进北大可怎么弄?”

人生突然变轨。这一次王食欲决定自己掌握方向盘,终点不是清华与北大,而是北京电影学院。

永爱的世界坍塌了:“鸡了这么半天,就上这么一所‘烂学校’?”在她眼里,那就是一所文化课成绩极低的“技校”。北大才是永爱的完美梦想。当年小学同班女生考上北大,永爱的母亲总说,“你看谁谁谁,人家就能考北大。”

她和王食欲吵过,也劝过,“咱们进名校,不就是要考清华北大,将来好就业吗?”

王食欲没当一回事。初中她私下写作,小说和文章被杂志刊发,成为进名校自主招生的敲门砖,那时候起,她就发现自己的选择也可以是正确的,“之后,我就不会再听我妈的。”

永爱后悔了,后悔把女儿“鸡”进了名校。和女儿逐渐找到自我相比,这三年她始终被焦虑折磨。名校的家长,有人是人大代表,有人拥有一条街的商铺,还有人是大学教授。她只是一家企业的普通职员,和他们相比,家庭条件只能算中下。当别的同学去南极时,她只能负担女儿去美国做交换生——那是整个寒假所有游学项目中,最便宜的一个。

高中去美国交换时,在UCL的图书馆。图/王食欲

她还要接受女儿的“质问”:你为什么不提干?

永爱的第一反应也是,这些年我为什么不努力?她第一次觉得自己不够好,“配不上女儿”。

这些年来,永爱的精力都用来做好一件事,就是照顾家庭。丈夫更像是一个合租室友,女儿的教育一概不插手,家里大小事情都要永爱操持,“我哪有时间和精力去提干?”后来,王食欲也反思,母亲的能力大于理想,却一生都被限制在这个家庭。

失控,委屈,失落,自我怀疑……永爱陷进混乱。她“害怕见那些妈妈们”。家长会让王食欲自己参加,家长拉她入群,她拒绝,“觉得自惭形秽”。

有时候,她一个人坐在公园的长椅上,看脚下的蚂蚁往窝里搬面包屑,“搬得再多也是蚂蚁,变不成蝴蝶”,就像这个世界的差距永远无法被抹平一样 。

但在考大学这件事上,永爱坚决不松口。那是她坚持了二十年的付出和希冀,不甘心如此付诸流水。

丈夫难得发表了意见,“女孩想学什么就学什么。”父女俩站在同一条战线,剩她一个人坚守。直到一次,母女俩在商场闲逛,毫无预兆地,王食欲的眼泪“吧嗒吧嗒”地往下掉。永爱吓坏了,担心女儿抑郁。

永爱妥协了。

2013年春天,北京电影学院操场边,母女俩等待艺考揭榜。站在红榜前,永爱焦虑地念叨,估计没你名字。她心里想的是:“考不上才好,回来再读一年,考清华北大。”

“你放心,我肯定在榜上。”王食欲气定神闲地说。

名字果然在榜上,并且是第一名。周围人潮拥挤,哭笑搅成一团。王食欲看了一眼母亲,发现她来不及掩饰,整张脸迅速耷拉下来。

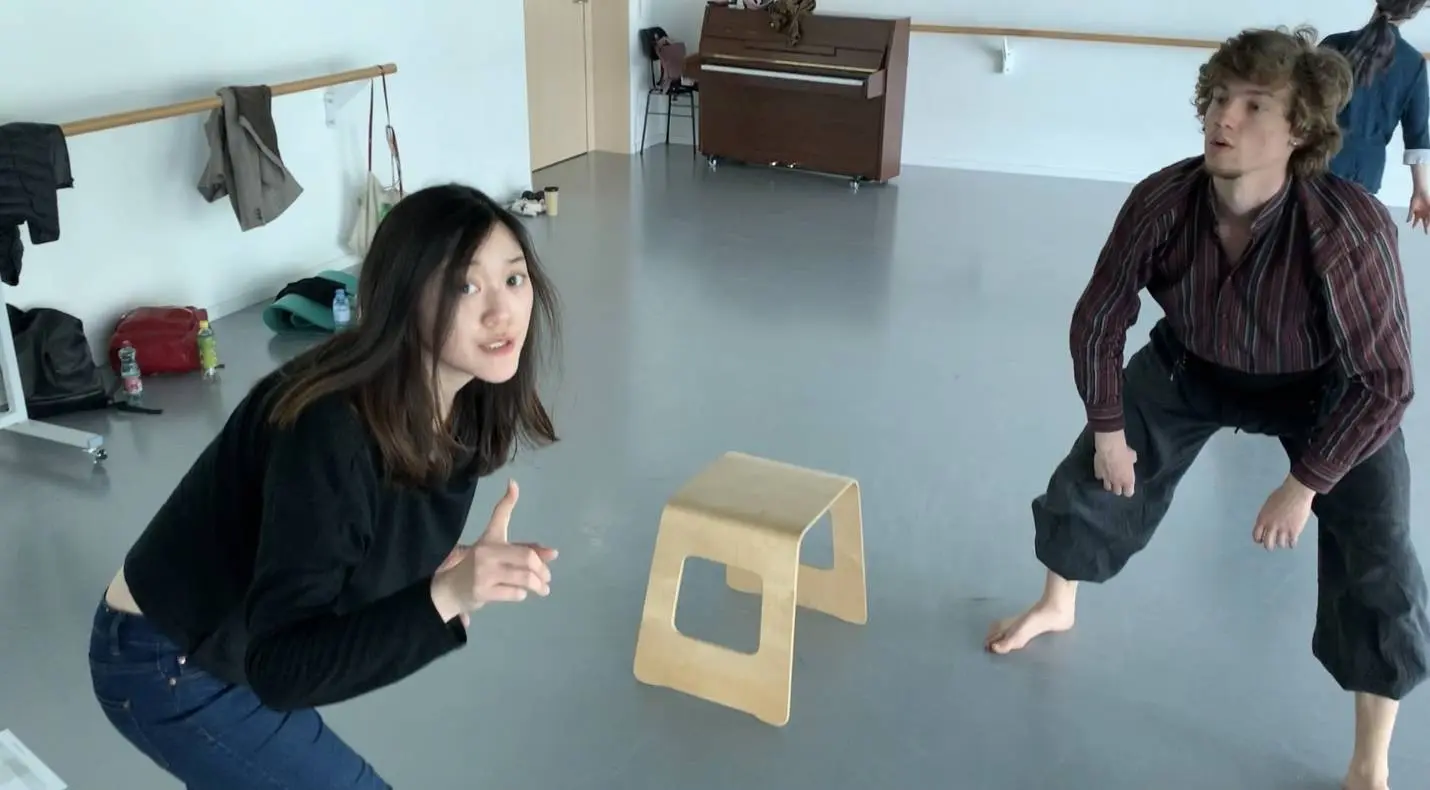

王食欲在奥地利执导演员排练

余震

2019年夏天,王食欲的跳海计划终结于全封闭的轮船甲板。她在波罗的海绕行两个小时,最后从赫尔辛基的港口上岸,回到伦敦。

不再有升学的烦恼,但一路鸡娃的经历,让她陷进寻求认可的泥潭里。考进北电以后,许多人质疑她这个尖子生的艺术天赋。她也不断否定自己,“我是不是不适合干这行?”她习惯与人比拼名利,“一旦比不过别人,你就会很崩溃”。后来创业拍戏,她甚至瞧不上父亲,认为他安于现状,放弃拼搏,不会理财,只知道在家看书,或者到外面旅游。

尽管走了自己选择的路,她却难得快乐。

曾经的鸡娃长大后,求学的痛苦记忆大都被时间熨平了。很多鸡娃承认从中受益。大连一个女孩,从小暑假独自到北京学日语和英语,现在至少会三国语言。沈阳一个女生,从小学舞蹈和乐器,后来在一千多人的公司年会上跳惊鸿舞,成为焦点,“总体还是挺感谢我妈,让我有可以展示的机会。”他们之中,有人在华为当工程师,也有人在外企做管理,大都是份体面工作。

也有像王食欲这样的。珠海的一个女孩,每周上十几种兴趣班,两天背一篇新概念英语,一个暑假背完400多个单词。女孩到了初三突然不看书、不写作业,只玩iPad,说“这个家,只有iPad让我觉得还是有意义的。”还出现了明显的强迫症,床单不能有一丝褶皱,书必须垒得一丝凸出的角都不能有。母亲不敢再逼。焦虑女儿的功课时,她就看心理视频疏解,抑住鸡娃冲动,“我只能从改变自己开始”。