一个真正为国家着想的“完人”,不仅是诗人更是忠臣!中国知识网小编给大家提供详细的相关内容。

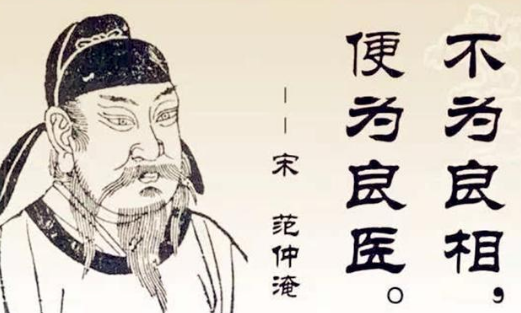

提起范仲淹,可能很多人对他的第一印象是:著名诗人。因为,他给我们留下了诸如“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”等等脍炙人口的名句。

实际上,范仲淹流传后世的作品少得可怜,寥寥数首。但是,在文坛外的他,花了一生的时间创下无数功业,是一名真正的为国家着想的“完人”。历史上的范仲淹,身份是多样的,他不仅仅是一名诗人,也是敢言直谏的忠臣;还是临危受命的大将;更是文韬武略的改革先锋... ...

当我们再从各种史书传记中了解范仲淹的一生,除了敬仰,也多少产生了一些悲悯。因为,他这一生只为国为民,做到了心系天下忧乐。

范仲淹的一生是怎样的,大部分的史书对他的记载是这样的:

两岁而孤,少而贫困,母亲改嫁,范仲淹入朱家,改名“朱说”。少年无“乐”;数年寒窗苦读,划粥断齑,冷水浇面,终以“朱说”之名登中进士。青年无“乐”;基层为官,心系百姓,宁鸣而死,不默而生,仕途坎坷,三进三出。中年无“乐”;大军压境,国难当头,范仲淹临危受命,白发出征,举兵抗敌。老年无“乐”;朝纲混乱,范仲淹领命改革,惨遭失败,几度调迁,病逝他乡。晚年无“乐”。

那么,范仲淹到底有没有过快乐呢。有人说:哪怕国富民强、国泰民安,范仲淹依然还是会有忧患意识,只因为他“先天下之忧”。

我想,或许只有走进他的人生,才能真正的读懂他的“忧”与“乐”。

故事要从公元989年说起,范仲淹在徐州的一家官宦世家中出生,他的降生,对范家来说简直是个天大的好消息。因为,范家在有这个孩子之前,曾有过五位小公子,然而,不幸的是,有三位不到三岁就夭逝了。范仲淹自然而然的成为了范家的一块宝。

被父母捧在手心里无疑是幸福的,最终,在父母的百般照料下,他健康的成长着。

范仲淹的父亲范墉担任徐州节度掌书记一职,虽然,只是一名七品小官,但是,也能够保证范家过上不愁吃不愁喝的日子。然而,好景不长,在范仲淹还没满两岁之时,范父便因病去世了。本来就不太富裕的家庭一下子失去了主心骨,生活的压力也随之扑面而来。

母亲谢氏意识到,再这样下去,她是无法靠自己一人将这个孩子拉扯长大的。为了母子俩能够活下去,谢氏无奈之下,只好改嫁到山东朱家,范仲淹也跟随母亲一起过去了,并改了一个名字——朱说。

那时的范仲淹刚过两岁,还是不谙世事的时候,对于之前家中发生的变故,他没有太多记忆,所以,不幸的家世没有给他带来很大的影响,而且,朱家一直待他不错。

就这样,范仲淹与朱家兄弟一起长大。

不过,范仲淹不像朱家的公子哥们只知道玩乐,而他则喜欢读书。继父一看,他如此聪明好学,定是个读书的好苗子,便将他送到了长山县长白山醴泉寺来学习。

只不过,醴泉寺的环境根本比不了朱家,光是喝粥根本填不饱肚子,但是,范仲淹还是很快就适应了这里的生活,他在生活上也是非常的节俭,连母亲谢氏看了都觉得心疼。

那么,在学校寄读的日子到底有多艰苦呢?

范仲淹在每个晚上会煮上一锅粥,等到隔天天一亮,粥就凝结成块了,然后,用刀切成四块。两块留着早上吃,剩下的两块留着晚上吃。有时候,也会加上一些捣碎的各种野菜,这对于范仲淹来说,算得上是一道很难得的美味了。

数年来,在醴泉寺的范仲淹就是这样过的,这就是成语“划粥断齑”的来历。

这几年来,范仲淹一直在寺庙之中潜心学习,且非常刻苦。而朱家的几个公子却过着神仙般的生活,整日都在游手好闲,完全活出了不务正业的样子。

到了范仲淹的二十三岁那年,第一次因为节俭和朱家的几位兄弟起了争执。他好言相劝朱家兄弟们不要过度挥霍浪费,结果,其中一位兄弟竟无意说出:“我用的是朱家的钱,和你有半毛钱关系?”听到这句话的范仲淹感到震惊,也就是在这样的情况下,他才知道了自己的身世。

对于依继父为食,他感到很是愧悔,所以,暗下定决心要自立门户,靠自己恢复范姓。随后,范仲淹带着琴、书和剑离家出走了,独自一人来到河南应天府求学。

河南应天府给范仲淹提供了良好的教学资源,在求学的这几年,只要是文韬武略、儒释道法、排兵布阵等相关的书籍,他都会看上无数遍,直到弄明白为止。那时候的他,有个远大的志向——济世安民,并为此写了一首诗来自勉:

白云无赖帝乡遥,汉苑谁人奏洞箫。多难未应歌凤鸟,薄才犹可赋鹪鹩。瓢思颜子心还乐,琴遇钟期恨即销。但使斯文天未丧,涧松何必怨山苗。

——《睢阳学舍书怀》

到了公元1015年,学有所成的范仲淹已经二十六岁了,第一次参加科举考试,便考中了进士,这在当时是非常难得的。从科举时代一开始,从来都是“三十老明经,五十少进士”,要知道,同是二十七岁考中进士的白居易,也会按捺不住激动的心情,写过“慈恩塔下题名处,十七人中最少年”的诗句。然而,大部分文人已是穷经皓首,就连举人都没能考上。

之后,考中进士的范仲淹顺利的担任司理参军一职,官虽不大,但是,也算是有了一份稳定的经济收入。两年后,范仲淹升为了文林郎,就奏请皇帝批准他恢复范姓。在得到皇帝的应允之后,范仲淹才叫回了自己的名字。

范仲淹当文林郎当了好几年,但是,文林郎只是基层官职,如果,没有政绩的话,那么,一点升迁的希望都没有了。但是,范仲淹对自己很有信心,果不其然,因为政绩突出,他有了再次升迁的大好机会,于是,被调到了泰州管盐仓。