最后那一脚刹车,刹车主泵压力在45-70时ABS启动,后面压力持续增加到100甚至100多的时候,也就是踩得更重了,ABS反而不启动了。而且从车速看,减速效果也不如之前,但依然在减速,这不正说明最后刹车片已经热衰减到抱不住刹车盘的程度了吗?

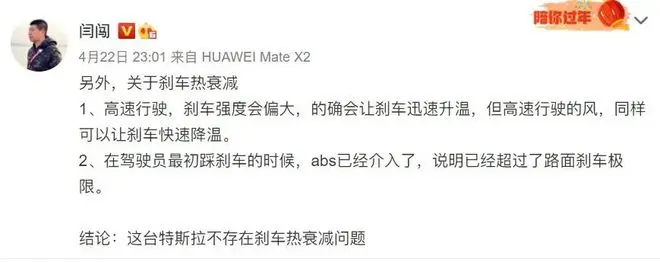

对此,闫闯的回复是:1. 高速行驶,刹车强度会偏大,的确会让刹车迅速升温,但高速行驶的风,同样可以让刹车快速降温;2. 在驾驶员最初踩刹车的时候,ABS已经介入了,说明已经超过了路面刹车极限。结论:这台特斯拉不存在刹车热衰减问题。

车评人颜宇鹏,同样注意到了2秒钟,车速从94公里/小时降至48.5公里/小时的问题。他认为有两种可能:第一种,驾驶者没有全力踩下刹车,没有发挥出车辆的刹车性能;第二种,驾驶者全力踩了刹车,但总泵的建压不够及时,或者其他因素,使得这车没能完全发挥它的自动效能。

还有一些汽车行业相关人士,也提到了我们现在能看到的这份表格内容过少,并希望可以公布更多数据信息。

比如,一位名叫史高拔的业内人士表示,刹车制动过程需要多个系统的参与,起码包括制动踏板开关传感器、踏板深度传感器、电机、整车控制器、ESP系统(含ABS),启动AEB紧急制动了还有前向雷达参与。但特斯拉方面的表格,只给出了车速、踏板开关信号、制动缸压力这几个数据。“把踏板深度数据、电机转速信号、前向雷达数据都给出来,完整还原车主踩刹车的过程,电机转速和车速校验,前向雷达看前车距离……是不是更能反映当时的真实情况?”

3. 吃瓜群众

“吃瓜群众”方面,也有不少疑问。

如何保证数据的真实性?

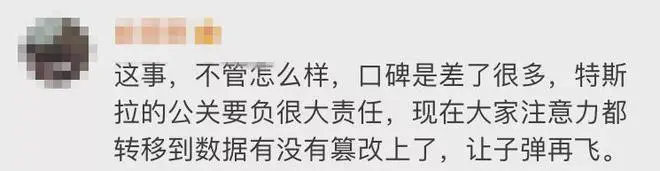

@故森啊:这事,不管怎么样,口碑是差了很多,特斯拉的公关要负很大责任,现在大家注意力都转移到数据有没有篡改上了,让子弹再飞。

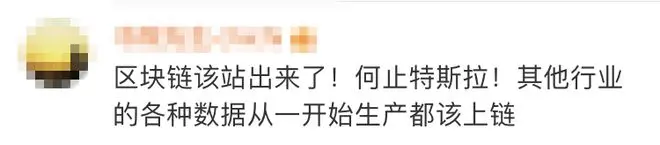

@书院先生chichi:区块链该站出来了!何止特斯拉!其他行业的各种数据从一开始生产都该上链。

当初为啥不给数据?

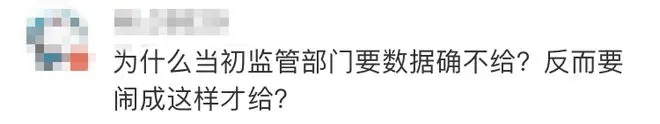

@829:为什么当初监管部门要数据不给?反而要闹成这样才给?

半小时内为啥会踩了40次刹车?

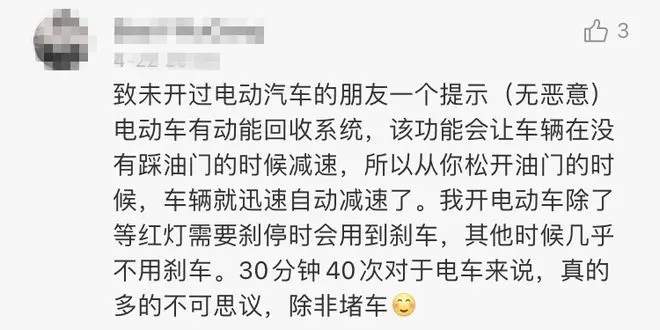

@Basil-WuGang:致未开过电动汽车的朋友一个提示(无恶意),电动车有动能回收系统,该功能会让车辆在没有踩油门时减速,所以从你松开油门的时候,车辆就迅速自动减速了。我开电动车,除了等红灯需要刹停时会用到刹车,其他时候几乎不用刹车。30分钟40次对于电车来说,真得多到不可思议,除非堵车。

时速118公里是怎么开出来的?

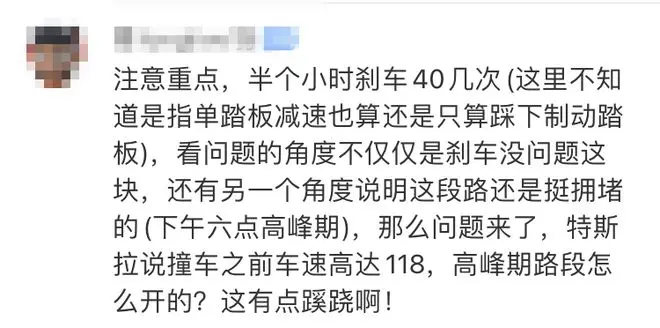

@骞longlive羽:半小时刹车40多次(这里不知道是指单踏板减速也算,还是只算踩下制动踏板),看问题的角度不仅仅是刹车没问题这块,还有另一个角度说明这段路还是挺拥堵的(下午6点高峰期)。那么问题来了,特斯拉说撞车之前车速高达118公里/小时,高峰期路段怎么开的?这有点蹊跷啊。

@黄昏的铃音1028:6:14:22秒,时速118公里;6:14:27秒,时速48.5公里。我想请问下如何在市区高峰期红绿灯路口前跑到时速近120公里的?能否请郑州交警部门调一下路口监控比对下车速?

可能是车主误操作

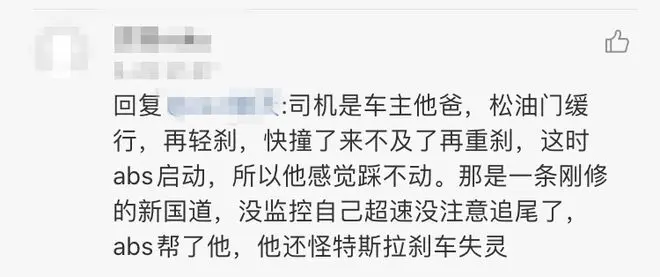

@贝塔roku:司机是车主的爸爸,松油门缓行,再轻刹,快撞了来不及了再重刹,这时ABS启动,所以他感觉踩不动。那是一条刚修的新国道,自己超速没注意,追尾了,ABS帮了他,他还怪特斯拉刹车失灵。

让子弹再飞一会儿

@数码小驴:事故发生前30分钟,驾驶员有超过40次踩下制动板,同时多次超过100km/h和多次刹停记录。这种前提下,发生热衰减也是合理的解释。让子弹继续飞一会儿,感觉最好是能结合交警的监控或者行车记录仪,看看实时画面匹配情况,这样就更加清晰明了。

@原图儿:国家已经介入了,特斯拉也公布了数据,等待官方给一个公平的结果。

专家观点

第三方鉴定机构需要提高相应的鉴定能力

另据央视财经报道,中国消费者权益保护法研究会副秘书长陈音江接受采访时表示,现在法律的规定如果消费者和经营者之间发生了分歧需要鉴定,双方可以委托一个双方都认可的机构来检测。像这个案例当中,消费者可能不同意特斯拉指定的检测机构,在这种情况下可以通过消协、法院等监管部门,由他们来指定具有资质的第三方检测机构去检测。如果这种检测机构还跟不上的话,那就需要提升我们的监管和鉴定能力跟得上技术发展的需求。