作者近影

2020年11月24日中午,我从手术的麻醉中一点点醒了过来,最初的朦胧意识中隐约飘现“浮过了生命海”六个字——那是父亲1968年出的一本书的题目。

父亲曹聚仁一生发表了四千多万文字,台湾的李敖先生自认中文写作天下无对手,但就不止一次对我说过:“这点上我比不上你老太爷。”

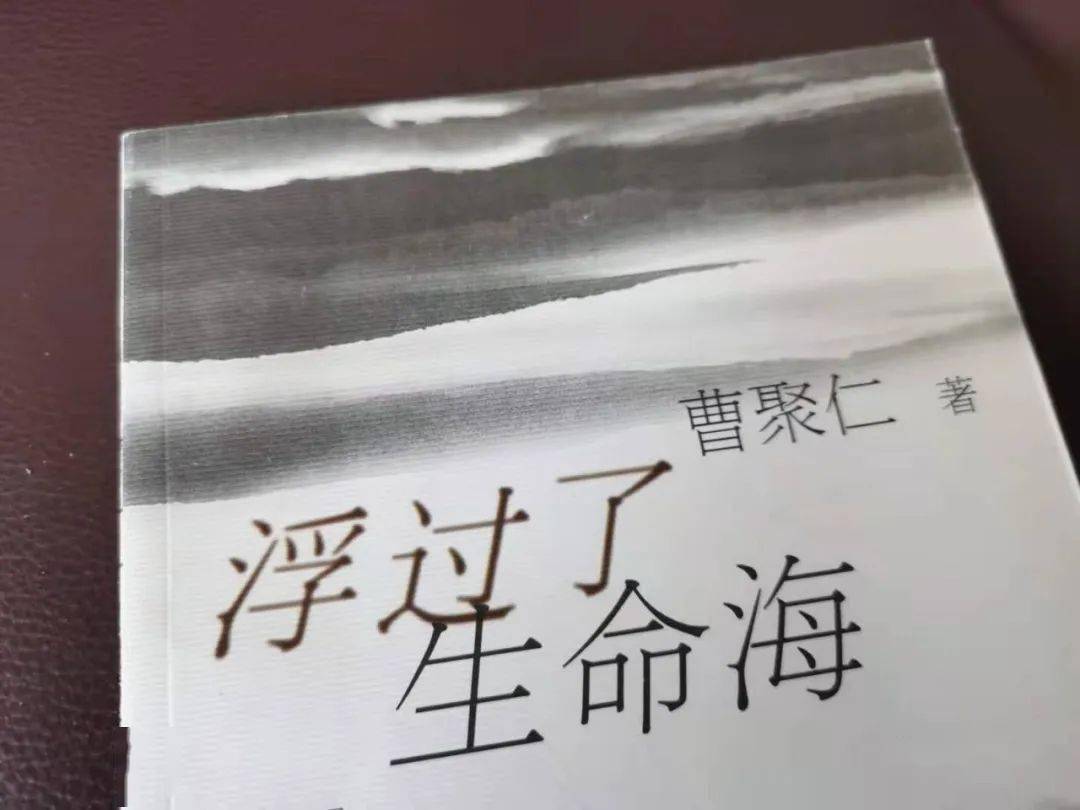

父亲的这些文字中集成出书上百种,若说“著作等身”并不为过。《浮过了生命海》可能是其中文字不多、看起来单薄的一种,却能经常吸引我去翻看几页,尤其在我也浮过生命海的今天。

《浮过了生命海》是父亲1967年重病入住九龙广华医院两个月间记下的文字,出院后继续写录,先作为报纸上他每天的专栏文章,次年成书。他人生第一次能从内里体察一所医院的众生相。

书中写道:“我力疾过海到了广华医院急诊部,虽未昏迷,却已瘫痪,但恍恍惚惚,觉得这是一个广华城。崇高的12层楼,组成了一座现代化新设备的大机构……用一譬喻来说:这是大型生命车子的修理厂。”

父亲1950年为全家谋生独自移居香港,一直没生过大病,没进过医院。不料年过六十开始病苦缠身,由轻转重,一年里慢性肝炎扩展到胆囊,身体垮了下来,体重减去60磅(54斤半)之多,瘦剩80几磅的皮骨,不得不进医院动手术。

这也让他有机会摆脱世间繁事息下来,再次思考生与死的人生大问题;上一次应该是在抗日战争中,作为战地记者每天都须直面生死。《浮过了生命海》一半记事,另一半写生死。他说:“生、老、病、死,原是人生历程,我这回以65岁的小老头儿进了广华城,在我也是学了人生的一课。”“生病的经验……也和坐牢的经验一样,可遇而不可求,原是可宝贵的。”

我比父亲幸运,直到去年73岁才遇上“生老病死”中“病”这个坎。2020年1月31日,完成在日本长崎的拍摄,我与老伴飞回上海。受疫情所困,原来整年周游全球整两圈的打算只得放弃,转为在上海和周边的采访拍摄,因而也有了体检的想法。

香港老人没有什么医保,我们已好几年没做体检了,上次做胃肠镜还是2013年。年复一年拖着,对自己的身体不那么放心,但也没那么紧迫。直到去年8月有机会跟上海长征医院的朋友说起体检的事,马上得到安排。

第一天检查下来大致没事,一些指标偏高已好些年,知道如何对付。第二天一早再去做胃肠镜,全身麻醉。推进手术间刚做胃镜,医生就召唤我女儿进去说发现明显癌变。

就此开始,我的人生出现了重大转折,与癌对抗成为我和家人的头等大事。先化疗四次,再动大手术切除五分之四的胃和周边已扩散的淋巴,伤口愈合后再放疗25次,接着又化疗……

这八九个月间我也第一次有机会从医院里面来观察社会,观察当今医疗体系的运作。尤其是转去上海肿瘤医院作放射治疗期间,恰好遇上那儿确诊一例新冠阳性。那天,我和老伴如果晚两小时离开,就会同整个医院及隔壁的医学院一起被封在里面隔离两周。第二天我们接电话通知去检测核酸,没事,再转去浦东分院继续放疗,春节前夕又转回浦西本院。如此紧急关头医院为我们病患做出最快的安排,不知后面牵扯到多少医护人员的付出。为了补上封院损失的时间,他们春节没有休假,大年初四我完成最后一次放疗。

生癌与治疗,让我第一次直面并认真思考生与死的问题。这时翻看父亲的《浮过了生命海》,会出现一种隔世隔代同他对话的念头,还想写下一些文字,或以“我也浮过生命海”为题出书。

我也浮过了生命海,还在挣扎上岸,过程辛苦,但也很值得。每天都有新的体会,每天都从遭遇到的人和事中获得新的感悟。生命的力量实在顽强,科学的发展已让“带癌生存”变成越来越多人的现实状态,甚至可以“带癌工作”。

作者康复过程中,恢复工作

最近我们摄制团队与长征医院外科大夫周海洋合作,在网上推出11集视频专题“肠久之计”,我以自己的病例请教周医生。作为科普也作为公益,效果不错,已有二百多万的阅读数,在相关榜单上居前。

接着,我与音乐界朋友钱世锦、李青约在上海大剧院,以当年引进音乐剧《悲惨世界》为题,录了一下午节目。与作家陈丹燕合作的项目有点规模,要拍摄到“五一”前后。当然,这期间我还要继续化疗。

治疗让我有机会结识越来越多的癌症患者,还有陪伴他们的家人。我们相互交流,更是相互鼓励和支持。前不久我住院三天做第八次化疗,出院时邻床“病友”,一位刚要高中毕业的女孩拖住我合影。我们都笑得很高兴,发自内心的……