2022年12月27日,北京丰台,一名病人被救护车送至北京佑安医院急诊科抢救室,医护合力将他抬到抢救室内的病床上。中青报·中青网记者 李强/摄

2022年12月21日,北京朝阳,120救护车在首都医科大学附属北京朝阳医院急诊外排队。中青报·中青网记者 李强/摄

2022年12月27日,北京丰台,北京佑安医院急诊科抢救室内,一名病人正在吸氧。中青报·中青网记者 李强/摄

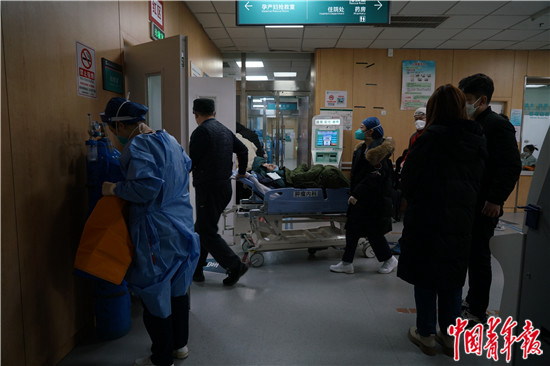

2022年12月27日,北京丰台,一名病人被送至首都医科大学附属北京佑安医院急诊科抢救室。中青报·中青网记者 李强/摄

2022年12月27日,北京丰台,北京佑安医院急诊科输液大厅内,一名护士正在为患者换液。中青报·中青网记者 李强/摄

这个冬天,秦宇红已经一个多月没走出医院的大门了。

尽管大门之外,城市的日常生活秩序逐渐恢复,街头重现车水马龙,但这位来自北京大学国际医院的急诊科主任,正在遭遇他从业20余年来最艰难的时刻。

过去的一段时间里,他眼见急诊就诊量不断被打破纪录,从日常的100余人,涨到四五百人,最多时640人,120救护车也愈加频繁地出现在急诊楼前。

“这是不敢想象的。这种量超出我们的接诊能力。”2022年12月30日,秦宇红告诉中青报·中青网记者,“政府说应收尽收,我们在努力做。”

一天中,除了睡觉,他几乎没时间闲下来,走得快或说话快时,都喘得厉害。智能手表上的监测显示,近来他的睡眠时间保持在5小时左右,夜里常被科室里的电话叫醒,之后就再也睡不着。即便坐下来,整个人也疲惫不堪,但还在硬扛。

刚刚过去的12月,直面奥密克戎感染潮的各省、市、县医院多少有些慌张。如今,从北京各医院情况来看,感染高峰过后,发热门诊就诊量下降,但急诊并未看到明显的下降趋势,前来就诊的多是老年人,留观、抢救的重症病人数量还在攀升。秦宇红感觉到,此刻的北京正在经历“重症高峰”。

“肯定要扛下去,一定不能倒,不能当逃兵。”秦宇红说,“要倒肯定会倒在冲锋的路上,不会背对敌人。”

急诊告急,医护拼命

这家三级医院的急诊科原本只有1个诊室,如今加开到3个,每天每个医生仍要接诊100多位病人,“根本忙不过来”。有时排队等候的超过100人,病人常需要等四五个小时才能看上病,甚至因此吵闹、打架。

急诊科原本摆放着10张病床,用于急危重病人的抢救与留观,近来最多时塞到41张,“就硬塞,在地上放个椅子(当床)”。但现在,抢救室一点儿加床的空间都没了,呼吸机也用光了,“气管插管的病人有11个,还有六七个上无创呼吸机的”。

秦宇红这些天收到了许多求床电话,但他没办法。“我的硕士同学给我发短信,我不敢给他回,(他)跟我要床位,我真没有。”他无奈地说。

然而,医院里并不只是缺床,急诊室的氧气管道接口已全被占用,有时两个病人共用一个氧气接口。医院紧急搬来4个大氧气瓶与5个小氧气罐,“北大国际把所有可能的力量已经支援到急诊了,包括可移动的床、能调用的呼吸机、氧气罐”。

在首都医科大学附属北京朝阳医院,急诊内科诊室从3个增加到6个,抢救室床位一度从16张增加至70张,每日抢救近100人次。

在上海交通大学附属仁济医院东院区,急诊也在超负荷运转,由120救护车转运入院的急救人数,已打破上半年上海疫情时创下的纪录。急诊内科诊位从4个增加到7个,多科室轮流派人支援,但医护时常被淹没在病患的浪潮中。

其实在急诊室,很多物资都缺,但最缺的是人手。

感染潮来临后,病人越来越多,秦宇红和他的同事,却一个接一个地倒下了。

“只要不发烧,或者你觉得身体行,就回来上班。”秦宇红说,到2022年12月中旬,一线的医护人员几乎全病倒了,而前来就诊的病人只增不减。

12月16日,秦宇红不得不连续值了4个班,“40多个小时没睡觉”。17日,他开始出现呼吸困难、水肿、咳血等症状。这个51岁的男人终于倒下了,但只休息了一天,又匆忙回到急诊室。