这些年来, 虽然两度遇到了善良的养父母,但朱仁忠晚上还是经常偷偷抱着枕头哭泣。“看到别人幸福的家庭总会羡慕嫉妒,不知道自己为什么会有这样的命运。”他说。可是,寻找自己的家人,仿佛是一种奢望。“我心里面特别想找,但不知道该怎么找,感觉就是找不到。”

直到四五年前,朱仁忠在他人的帮助下,才第一次了解到公安部门的全国“打拐” DNA数据库。他燃起了一丝希望,并录入了自己的血样。身边有些朋友也在得知他的身世后,帮助他持续在网上发布寻亲信息。

沿着模糊的记忆,朱仁忠从山的那边一步步走回来。而在海的这边,和朱仁忠有着同样面庞的陈金鸿也在长大。

陈金鸿记事以来,这个丢失的弟弟就始终让家里笼罩着一层阴影。经常会有亲戚朋友问小金鸿:“你弟弟找到了吗?”每次他心里都很不是滋味。

弟弟刚被拐走时,父母忙着找弟弟,又担心大儿子的安全,就把小金鸿送回仙游老家,和爷爷奶奶生活。由于小时候疏于父母的管教,母亲总是埋怨他那时太调皮了。

最初的几年,母亲根本顾不上和父亲一起卖鞋,从早到晚一心找弟弟。 她在身上挂着写有信息的牌子,挨街挨巷找,又印传单,又发广告。

朱仁忠(中)和亲生父母 。

又过了几年,希望越来越渺茫。母亲开始一宿宿失眠,头发掉得稀少,瘦了40多斤,还相继患上肺病、中风、帕金森综合征。

在陈金鸿眼里,今年50岁的母亲显得比同龄人苍老许多。她迷信神佛,总去发愿找到小儿子,也祈求如果找不到的话,儿子能过得好一点。

她经常“不顾一切”地做好事,买菜都会挑老人的摊位,有时候菜坏了也坚持买下来。

她还凭着不高的文化水平开始写一些似懂非懂的诗,有的是平铺直叙的倾诉体——“希望有人捡到给我看一下/我保证不会吵架/你养他那么大不容易/你不用怕我不会带走”,有的是宽慰自己的抒情诗——“让我们都拥有一颗宽容的心吧/笑口常开知足常乐/乐于助人心地善良/心无私天地宽”。

20多年来,陈家为了找儿子共计花费十多万。 哪怕已租得起门脸房,陈氏夫妇还坚守在同一个地点摆摊卖鞋。“孩子没找到,去别处干吗。” 林小琴说。

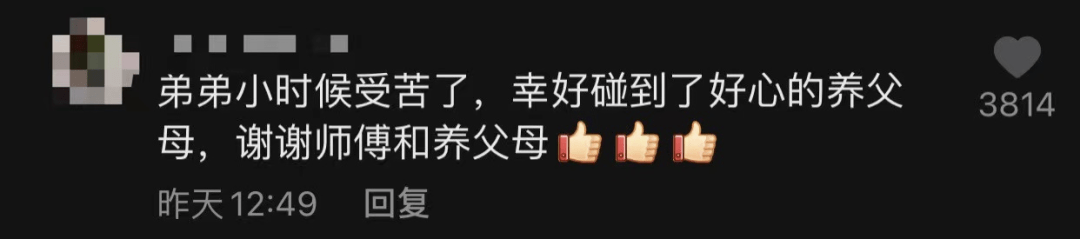

长大后,陈金鸿觉得父母当年寻子的方法太过老旧了,可做电商运营的他也没想起来应用新媒体平台,一家人也没去公安局录入DNA。“我天天都刷视频,如果知道这样能行,肯定早就发了。”和弟弟重逢后,他的欣慰中带着一丝懊恼。

母亲(中)见到失散20年的儿子陈金滨(右),泣不成声。(受访者供图)

善心织网

“嗒嘀嗒——”福建的志愿者同事向刘红涛发来陈家团聚的现场视频。“久别的亲人见面的那一刻,总是能让我很激动。”这位来自河南省中牟县的41岁村干部微微一笑,而后又马上转向了其他求助信息或可能的线索。

加入“宝贝回家”七年来,刘红涛已参与帮助上百人找到亲人。这一组织成立于2007年,如今在全国共有30余万名像刘红涛一样的不收取丝毫费用的志愿者。

从曾经的网络论坛、聊天群组,到移动时代的各种自媒体平台,该组织多年来利用各种渠道汇总、沟通信息,共促成3000余个家庭团圆。

刘红涛的母亲患有智力残疾,长年照顾母亲的经历使得他一直关注身边的流浪人群,从年轻时就常常帮助一些走失人口回家。几年前,从本地媒体上得知有这样一个组织,他十分兴奋,当即决定加入。可是由于几乎完全不会操作电脑,他还曾一度被组织“开除”。

怀着助人的强烈愿望,刘红涛不断琢磨练习, 从一开始发布一条消息要七八个小时,到如今只需要五分钟。更难得的是,他在平台上开通三年多的个人账号现有近40万粉丝,为所有志愿者之最。

刘红涛和寻亲者走进央视《等着我》节目

几乎每天晚上,忙完自己的本职,刘红涛开始在电脑和手机上,认真回复每一条留言,筛选可能的线索,经常忙到凌晨一点多,顾不上跟任何人说话。

家人也习惯了在一旁看着他:笑了,可能是有希望牵线成功;皱眉头了,就可能意味着一次希望的落空。“我要求自己每天都处理完当天收到的信息,不能因为我而耽误人回家啊。”他说。

刘红涛自称记性并不好,但却能够清晰地记得处理过的许多案例: 一个年近百岁的老奶奶,找回家乡后竟然还能见到年龄相仿的发小;一名小时候走失的青年,找到亲人后才发现双方在同一小区里一起生活了多年;一名被抛弃的遗腹子,从小孤独长大,找到姨妈到才猛然体会到自己在这个世界上并不孤单……

太巧合了

愿天下无拐!

“每一个案例都有独特的感动之处。”刘红涛说, “特别是近些年,像福建陈家这样的案例更是让人感叹世事之巧,也让我们相信如今通过运用新媒体真的可以帮助更多人找到回家的路。”

新科技助力寻人,这样的例子并不罕见。公安部于2016年5月在全国范围内上线“团圆”系统, 运用“信息化+打拐”的方式建立起儿童失踪信息发布的官方渠道,截至2020年5月已发布儿童失踪信息4467条,找回4385人。